TipologiaTime Live

Inizia 10 giu 2025, 22:00

Finisce11 giu 2025, 21:00

| Bibliografia | (cfr. A. Bargoni, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal XVII al XIX secolo, Torino, 1976, tav. XII e p. 15 e segg.). Il marchio dell'argentiere, per quanto di difficile lettura sembrerebbe corrispondere a quello del Giuseppe Giovara, il cui marchio raffigura un'ellisse orizzontale racchiudente le iniziali G e G inframezzate da un'arpa. La sagoma dell'impronto rimasto, con le due lettere G separate da una figura triangolare, è infatti similare a quella del marchio riprodotto dal Bargoni come marchio depositato dal Giovara nel 1824 (cfr. Idem, cit. fig. G 105, p. 139). |

| Datazione | Torino, prima metà XIX secolo |

| Dimensioni | Altezza x larghezza x profondità: 19,5 x 30 x 19 cm. Peso: 2318 gr. |

Calamaio italiano in argento con dedica ad Alessandro Riberi

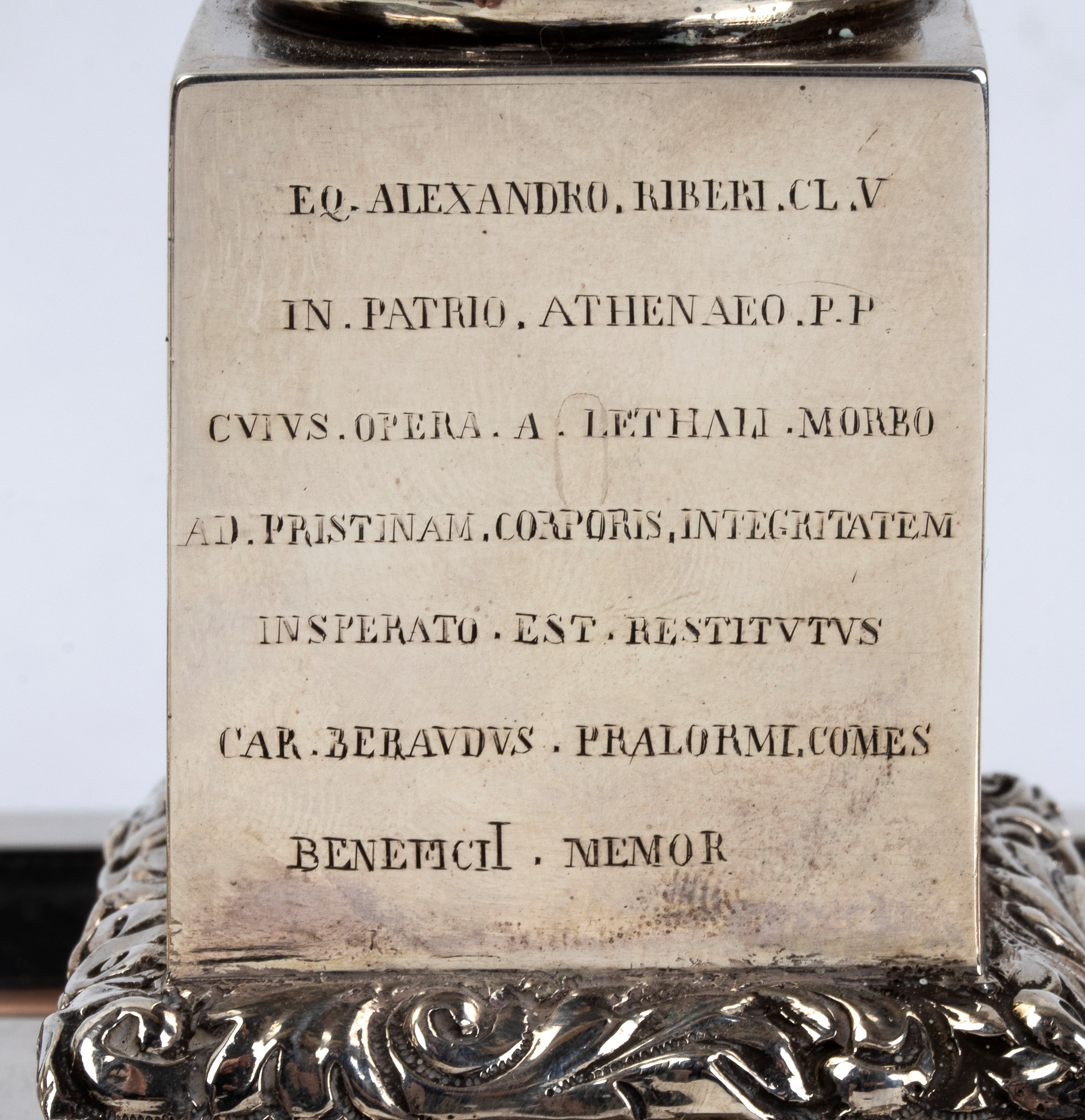

di forma rettangolare, la base riccamente decorata con motivi a volute fogliate con quattro putti alati sugli angoli.Nella parte superiore sono collocati due contenitori circolari destinati all'inchiostro e due contenitori lungitudinali per le penne.Centralmente è posto un busto maschile su basamento a plinto quadrato, decorato su un lato con il bastone di Asclepio, simbolo risalente alla Grecia antica e associato alla medicina e sull'altro dalla seguente iscrizione in latino:EQ ALEXANDRO RIBERI CL V - IN PATRIO ATHENAEO PP - CVIVS OPERA A LETHALI MORBO - AD PRISTINAM CORPORIS INTEGRITATEM - INSPERATO EST RESTITVTVS - CAR BERAVDUS PRALORMI COMES - BENEFICIT MEMOR.Carlo Beraudo di Pralormo (1784–1855) fu un diplomatico piemontese di rilievo. Iniziò la carriera a Berlino nel periodo post-napoleonico, poi fu attivo a Parigi, Monaco, L'Aia e Vienna, dove rappresentò il Regno di Sardegna per oltre un decennio. Partecipò al congresso di Verona nel 1822. Dal 1834 fu ministro delle Finanze e poi dell'Interno sotto Carlo Alberto, incarichi che lasciò nel 1841 per ritirarsi. Tornò in politica nel 1848 con lo Statuto Albertino, divenne senatore e concluse la pace con l’Austria dopo Novara (1849). Fu anche ambasciatore a Parigi. Per i suoi meriti ricevette il Collare dell'Annunziata e fu nominato ministro di Stato.Alessandro Riberi nacque a Stroppo (Cuneo) nel 1794. Rimasto orfano di madre da bambino, fu cresciuto dalla nonna e avviato agli studi con il fratello maggiore. Si iscrisse alla scuola medico-chirurgica dell’Università di Torino nel 1810, dove si distinse per le sue abilità pratiche in anatomia e dissezione. Laureatosi in chirurgia nel 1815, conseguì anche la laurea in medicina a Genova nel 1817, sostenendo la riunificazione tra medicina e chirurgia. Iniziò la carriera accademica e ospedaliera come assistente e incisore anatomico all’ospedale S. Giovanni di Torino. Nel 1820 pubblicò il suo primo trattato scientifico. Nonostante non fosse coinvolto direttamente nei moti del 1821, aiutò alcuni compromessi a fuggire in Francia, gesto che lo rese inviso alle autorità accademiche, ma non ostacolò la sua carriera.Punzonata con il marchio di garanzia utilizzato per i grossi lavori d’argento a 1° titolo (950/1000) in uso a Torino, Regno di Sardegna, dal 1824 al 1861 e con il marchio dell'argentiere Giuseppe Giovara.